Pubblicato venerdì 29 Luglio 2022 alle 00:20 da

Francesco

Di Bergman amo molto Luci d’inverno perché in quel film secondo me egli riesce a sondare gli abissi dell’esistenza attraverso l’accurata descrizione di uno strazio teologico, inoltre adoro il modo in cui affronta l’ineluttabilità della finitudine ne Il settimo sigillo e in entrambi i casi il mio profondo apprezzamento è anche di natura estetica (oltre alla regia ne ammiro il peculiare bianco e nero), ma è ne La fontana della vergine che a mio parere riesce a coniugare la luce e il buio nel più efferato dei modi.

Anche in quest’ultimo film, in particolare quando il padre di Karin viene inquadrato di spalle e si rivolge verso l’alto dei cieli, avverto quel silenzio di Dio che solitamente è attribuito al nome della trilogia composta dal già citato Luci d’inverno, da Il silenzio e da Come in uno specchio.

Forse soltanto ne Il settimo sigillo avverto un’eguale evocazione degli archetipi, ma nel caso de La fontana della vergine immagino che dipenda anche dall’ispirazione medievale su cui si basa la storia. A mio parere anche il tema della vendetta è preminente sebbene emerga con tutta la sua forza solamente nella parte finale della pellicola. Per me la narrazione è un crescendo che ha due punti apicali nella plastica, favolosa e iconica scena dello sradicamento di un piccolo albero e quando la testa dell’ormai defunta Karin viene sollevata. All’inizio fiabesco fa da contraltare una ridda di tratti che appartengono al concetto di ombra junghiana, o almeno questa ne è la mia percezione, ma proprio da tale opposizione scaturisce a mio avviso il significato ultimo dell’opera di cui ognuno può discutere davvero solo ed esclusivamente con la propria coscienza.

Categorie:

Cinema,

Immagini,

Parole |

Pubblicato venerdì 22 Luglio 2022 alle 15:55 da

Francesco

Di recente ho rivisto Così ridevano, un film di Gianni Amelio datato 1998 che con un taglio molto cupo (come l’eccelsa fotografia) e crudo racconta il fenomeno dell’emigrazione nella Torino novecentesca a cavallo tra la fine degli anni cinquanta e la metà dei sessanta.

A mio parere si tratta di una pellicola complessa, tutt’altro che didascalica e con lo scoglio dei molteplici dialetti (prevalente è quello catanese) nei dialoghi, ma quest’ultima scelta stilistica secondo me arricchisce il risultato finale al ragionevole costo di una fruizione un po’ più ostica. Sono un estimatore di Enrico Lo Verso e ne apprezzo la recitazione anche nelle opere meno riuscite perché non manca mai di convincermi come attore, specialmente nella mimica facciale, perciò anche in questo suo ennesimo connubio con Gianni Amelio trovo che offra un’ottima prestazione. Oltre che d’emigrazione, la storia affronta il rapporto tra fratelli e si abbevera all’ampia gamma di espressioni umane in uno scontro tra culture che va dalla pietà all’omicidio. Ognuno dei sei momenti in cui è scisso il film in realtà non mi trasmette nulla di episodico e ciò è dovuto al sottobosco umano che ne risulta un perfetto collante, quindi la narrazione scorre bene e non subisce forzature ancorché si svolga sull’arco temporale d’oltre un lustro.

Non mi considero un accanito amante del cinema di Lynch sebbene uno dei miei film preferiti (Una storia vera) porti proprio la sua firma, tuttavia ho colto l’occasione di guardare un suo lavoro del 1986 intitolato Velluto blu (Blue velvet in inglese). Non avevo aspettative di sorta e alla fine la visione mi si è rivelata gradevole, con un giusto grado di tensione e coinvolgimento sebbene io nella settima arte invero cerchi distanza e contemplazione. Non sono in grado di collocare questo film in un solo genere, ma di sicuro rientra parzialmente nei crismi del thriller. Evito di riassumere la trama giacché i miei appunti sono perlopiù una stentorea traduzione delle mie impressioni, ma nell’evoluzione della storia ravviso persino un accenno al film di formazione, difatti sulla scorta delle ombre e di una metafora (quella dei pettirossi) il protagonista finisce per arrivare alla luce. Le atmosfere sono stupende, a tratti oniriche secondo quanto vi ho percepito, ma di sicuro ospitano molteplici e assai criptiche sfumature che forse riuscirei a cogliere solo se mi cimentassi in visioni plurime.

Categorie:

Cinema,

Immagini,

Parole |

Pubblicato domenica 10 Luglio 2022 alle 16:42 da

Francesco

Non mi reputo un cinefilo e quindi non sono in grado di redigere nulla di oggettivo sulla settima arte, ma posso appuntare il mio apprezzamento quando l’esperienza di un film lasci su di me una forte impressione e proprio questo è successo con l’interpretazione di Casey Affleck in Manchestery by the Sea.

Per me l’opera diretta da Kenneth Lonergan è intrisa di una profonda malinconia non soltanto in ragione delle tematiche, ma soprattutto per come vengono affrontate e a mio parere già la sola fotografia fornisce un grosso contributo in tal senso. Banalmente mi sento di riassumere la storia come la catabasi di un uomo che si trova a fare i conti con le proprie tragedie e con i dèmoni che gli sono stati assegnati dal corso degli eventi. Anche l’andatura “rilassata” del film dà corpo all’atmosfera di cui sopra e non ultimo pure l’ordine della narrazione il quale, con l’uso del flashback, vi aggiunge un’efficacia ulteriore.

Adeguata e accostabile alla prima trovo plausibile una seconda lettura a queste due ore di cinema, ossia quella di un’elaborazione del lutto che passa attraverso il rapporto del protagonista con i personaggi minori (tali per lo spettatore, non per lui). Non so se dietro, dentro o sopra questa pellicola si annidino messaggi particolari, ma io ne serbo l’idea di un percorso inesorabile in cui il riscatto e la rinascita non sono banalizzate dalla retorica né dalla loro spettacolarizzazione e proprio per questo mi risultano credibili. Nessuna forzatura nei dialoghi, nessun artificio per saturare l’emotività giacché anche i picchi drammatici secondo me traspaiono spontanei e convincenti, come se più che un film si trattasse del tragico racconto di un vecchio amico in una serata oscillante tra l’amarcord e l’esistenzialismo.

Categorie:

Cinema,

Immagini,

Parole |

Pubblicato mercoledì 1 Giugno 2022 alle 22:54 da

Francesco

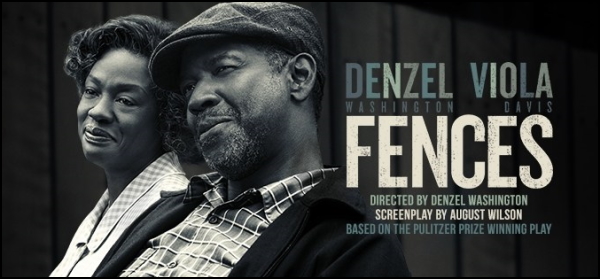

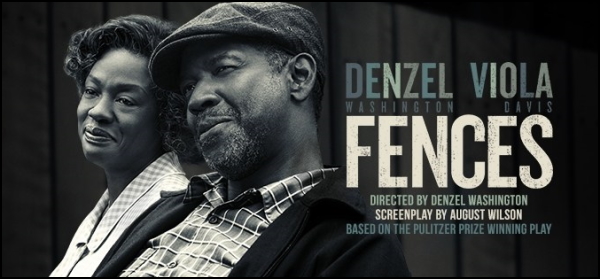

Qualche sera fa ho visto l’adattamento cinematografico di un’opera teatrale intitolata Barriere che narra l’umile quotidianità, i contrasti, i conflitti irrisolti e le turbe esistenziali di una famiglia afroamericana in quel di Pittsburgh a metà del Novecento.

Non conosco il lavoro originale di August Wilson intitolato Fences e quindi non ho idea di quanto la trasposizione sia riuscita, ma il film mi è piaciuto molto perché è riuscito a catturarmi con i suoi dialoghi, difatti essi ne sono il vero cardine e in più di un’occasione rasentano il monologo in bocca al protagonista, Troy Maxson, una promessa mancata del baseball e severo pater familias interpretato da un intenso Denzel Washington, davvero convincente, il quale per l’occasione si è anche fatto carico della regia.

Le conversazioni delle dramatis personae sono sempre pervase dal disincanto e dall’asprezza, anche nei frangenti più distesi, ma questo tratto conferisce ulteriore spessore al contesto sociale che ne fa da sfondo. Parecchie scene si svolgono nella casa della famiglia Maxson dove un’altra eccelsa prova di recitazione viene offerta da Viola Davis come moglie di Troy. Non ho accusato le oltre due ore del film in quanto ho trovato un ritmo costante nel racconto e mi ha meravigliato il modo con cui la mia attenzione è stata avvinta da una soluzione narrativa tutt’altro che esente da rischi.

Categorie:

Cinema,

Immagini,

Parole |

Pubblicato venerdì 22 Aprile 2022 alle 22:29 da

Francesco

Di recente ho guardato con vivo interesse Sbatti il mostro in prima pagina, un film diretto da Marco Bellocchio che risale al 1972 e di cui forse avevo visto distrattamente qualche pezzo in televisione anni or sono. L’atmosfera è quella meneghina degli anni settanta con tutte le agitazioni che scuotevano la città lombarda e il resto d’Italia in quel periodo di grande fermento.

Immagino che l’opera nelle intenzioni dell’autore avesse un proposito di denuncia sociale o almeno la visione della stessa mi ha indotto ad attribuirglielo giacché i fatti narrati riguardano i rapporti di mutuo soccorso tra l’informazione e il potere, ma l’elemento che più mi ha avvinto è stato l’icastico cinismo con cui Bellocchio ha descritto tali legami.

Il protagonista è il direttore di un quotidiano nazionale, un uomo del tutto spregiudicato e senza scrupoli addosso a cui sbattono come contro un muro di gomma delle figure piuttosto diverse tra loro, figure che invero a mio parere nella narrazione acquisiscono un’identità proprio in termini oppositivi al primo: esempi in tal senso sono il giornalista per il quale esiste ancora una deontologia, la signora matura che intrattiene una relazione di dipendenza emotiva con un giovane attivista politico e la moglie dello stesso direttore alla quale il marito in una breve scena rivolge accuse di mediocrità.

Quest’interpretazione di Gian Maria Volonté mi ha confermato ancora una volta come egli resti uno dei miei attori italiani preferiti di sempre e mi ha fatto un certo senso confrontare questa sua prova con una altrettanto convincente ma dai tratti diametralmente opposti: mi riferisco al suo ruolo ne La classe opera va in paradiso, dove egli ha vestito i panni di un operaio ed è riuscito a dare conto di una crescente presa di coscienza sociale nella lotta di classe; un gigante.

Categorie:

Cinema,

Immagini,

Parole |

Pubblicato lunedì 28 Marzo 2022 alle 01:27 da

Francesco

Non conoscevo la storia delle proteste sudcoreane che nel 1980 portarono al massacro di Gwangju, un brutale episodio su cui è basata l’interessante pellicola di Jang Hoon.

Il protagonista è un tassista di Seoul, vedovo, squattrinato e con una figlia da crescere, quindi pronto a non farsi scappare la possibilità di un facile guadagno che gli si profila nel momento in cui viene a sapere quanto è disposto a pagare un giornalista tedesco per recarsi a Gwangju, teatro di forti manifestazioni studentesche di cui lui sembra pressoché ignaro, immerso com’è nelle sue preoccupazioni quotidiane.

In base a quanto ho letto pare che Jang Hoon si sia preso qualche licenza all’inizio del racconto rispetto a come i due personaggi principali si siano effettivamente conosciuti, ossia il tassista Kim Man-seob e Jurgen Hinzpeter, inviato dell’emittente tedesca ARD.

Secondo me il grande pregio del film è racchiuso nello sviluppo interiore del protagonista e nel ritmo credibile con cui viene seguito, difatti Kim una volta entrato a contatto con gli eventi inizia a sentirsi combattuto tra quanto desidera e ciò che invece egli ritiene giusto fare, così finisce per mettere in discussione se stesso e alla fine, aggiungo io, per conoscersi.

Secondo me alcune scene rischiano di offrire il fianco a una certa retorica, ma forse il parziale ricorso a quest’ultima è un po’ inevitabile quando vengano trattate certe vicende e ammesso anche che sia davvero così queste comunque non inficiano il valore dell’opera.

Un altro punto di forza del racconto risiede nell’abile sfruttamento del gap linguistico, difatti Kim parla poco inglese e Jurgen non conosce neanche una parola di coreano, ma questo ostacolo viene ribaltato in un vantaggio narrativo: tale espediente permette di allargare la comunicazione oltre i confini del solo linguaggio verbale con un risultato a mio parere tanto efficace quanto verosimile. Anche la cadenza dei momenti concitati in alternanza con le scene più distese e riflessive gode secondo me di un equilibrio perfetto. Insomma, A taxi driver mi è piaciuto moltissimo e mi ha portato a conoscenza di un fatto storico di cui non sapevo nulla benché io in Corea del Sud ci sia pure stato circa quindici anni fa.

Categorie:

Cinema,

Immagini,

Parole |

Pubblicato martedì 1 Marzo 2022 alle 22:31 da

Francesco

Non mi considero un cinefilo, ma ogni tanto mi trovo a compulsare la settima arte per ricavarne degli spunti con cui arricchire il mio immaginario. Sulla scorta di ciò un po’ di tempo fa sono approdato a delle recenti produzioni nipponiche e quella che più mi ha colpito è stata la pellicola di Hirokazu Koreeda risalente al 2018.

Il film descrive un Giappone lontano dalla sua immagine idilliaca e vicino a quello di una famiglia che si barcamena tra espedienti, piccoli furti e segreti, ma nella quale trovano spazio anche sentimenti di affetto e una profonda umanità. A mio avviso l’opera ha un taglio sociale e si nutre delle contraddizioni di cui si rende latrice. Ogni personaggio ha un profilo preciso e contribuisce all’economia di una narrazione scorrevole, mai banale, tuttavia per me il ruolo più riuscito è quello dell’anziana Hatsue, interpretata da Kirin Kiki: immensa attrice nipponica deceduta pochi mesi dopo l’arrivo del film nelle sale e di cui ho adorato anche un’altra pellicola della quale scriverò in futuro.

Mi è piaciuta molto la fotografia, in particolar modo negli ambienti chiusi, così come ho ravvisato un’opera di rara sensibilità in certe inquadrature che fanno parlare piccoli gesti o minime alterazioni dei muscoli facciali. Non sono un esperto di recitazione, perciò valuto in maniera del tutto soggettiva le prove attoriali in base al grado di convinzione che suscitano in me e in questo caso il livello è risultato massimo. In buona sostanza si tratta di un racconto agrodolce, fatto di cinismo, pentimenti e tragiche redenzioni che a tratti mi è sembrato un saggio sulla natura umana. Non ho percepito l’opera come un semplice atto di denuncia né come un tentativo di subordinare la sociologia a un esercizio di stile, bensì ho apprezzato la crudezza del suo verismo per mezzo di un perfetto connubio in cui forma e sostanza finiscono per equivalersi.

Categorie:

Cinema,

Parole |

Pubblicato mercoledì 24 Novembre 2021 alle 19:39 da

Francesco

In questi giorni ho visto per la prima volta Outrage, Beyond Outrage e Outrage Coda, una trilogia in cui il grande Takeshi “Beat” Kitano ha rivestito il duplice ruolo di regista e attore, come già era accaduto per altre sue pellicole che in passato ho apprezzato molto: Violent Cop, Sonatine, Hana-bi, L’estate di Kikujiro e Brother.

Il trittico in esame costituisce un ritorno di Kitano al cosiddetto genere gangster movie e ancora una volta racconta l’efferato mondo della yakuza, la mafia giapponese.

La storia è piuttosto articolata in quanto vi sono nomi e cariche che si succedono in accordo con la ridda di omicidi, macchinazioni e vendette prima e dopo ogni nuovo assetto di potere. Nel continuo cambiamento delle dinamiche credo che l’unica costante rimanga la figura di Otomo, interpretato dallo stesso Kitano, difatti questo personaggio sembra ancorarsi presto a un suo codice personale, già dal primo film, e finisce per farlo prevalere su ogni altro tipo d’interesse. Per me non sono tanto le crude vicende a formare la sostanza dell’opera, ma paradossalmente trovo che quest’ultima prenda corpo nella sua forma e quindi nella particolare estetica con cui lo stile del regista nipponico si rende subito riconoscibile. In altre parole l’impronta di Kitano dietro la macchina da presa risulta evidente per chi come me ne abbia già apprezzato i lavori precedenti e il suo marchio rifulge tanto nelle scene più efferate, quali le sparatorie e i momenti di puro sadismo, quanto nella delicatezza di certe inquadrature larghe che come di consueto vanno a cogliere anche il mare, un elemento imprescindibile per lui come egli stesso ha dichiarato più volte nelle interviste. E poi c’è la mimica del Kitano attore, dai sorrisi improvvisi alle smorfie durante gli spari; un volto, il suo, al contempo freddo ed espressivo, così come la gestualità che conferisce al protagonista un ulteriore carisma e di conseguenza un contributo importante al tenore della trilogia.

In questo tipo di cinema non ricerco significati profondi, bensì un intrattenimento che non sia fine a se stesso e quindi una forma capace di superare se stessa proprio come a mio giudizio avviene in modo piuttosto omogeneo in ognuna di queste tre pellicole.

Categorie:

Cinema,

Parole |

Pubblicato lunedì 9 Agosto 2021 alle 00:56 da

Francesco

Quasi mai guardo un film al momento della sua uscita e anche per Interstellar di Christopher Nolan ho atteso oltre sei anni. Dopo averlo visto, e prima di scriverne le mie impressioni, ho provato a leggere qualche recensione per capire altri punti di vista che potessero allargare il mio, tuttavia non ho trovato un commento all’opera che mi abbia agevolato in questo senso.

Per me Interstellar è un capolavoro e l’ho apprezzato sotto molteplici aspetti: fotografia, sceneggiatura, colonna sonora, recitazione. Era da molto tempo che una pellicola non mi coinvolgeva così tanto benché all’inizio io abbia esperito delle incipienti perplessità per qualche buco nella trama, ma esse sono svanite nel prosieguo della storia. Non posso pretendere che in poco più di due ore la coerenza e il dettaglio narrativo siano profondi come in una serie televisiva dai plurimi episodi.

Alcune inquadrature mi hanno fatto pensare all’imprescindibile capolavoro di Kubrick, quel 2001: Odissea nello spazio di cui lo stesso Christopher Nolan ha ammesso l’inevitabile influenza, ma ciò che io ravviso in entrambe le opere, e con la seconda debitrice alla prima solo per un fattore cronologico, è una sorta di tensione spirituale e gnoseologica, come se fosse una radiazione di fondo, per impiegare un termine adatto alla tematica. Forse meno criptico e cervellotico, il finale di Interstellar mi ha colpito più delle ultime scene girate da Kubrick.

Siccome provo una profonda fascinazione per l’universo (ma sono di parte perché… gli appartengo), mi è piaciuto molto l’espediente del wormhole (fenomeno ammesso in via teorica) e lo sfruttamento della relatività einsteiniana per creare l’angosciosa sensazione del tempo perduto, la quale secondo me raggiunge il climax quando il protagonista incontra di nuovo la figlia ormai molto più anziana di lui. Da umile spettatore, privo di competenze per recensire alcunché, non posso che inchinarmi alle sensazioni viscerali di cui l’esposizione a un’opera mi rende il modesto interprete, perciò considero Interstellar una pietra miliare e non provo a divagarci sopra più del dovuto.

Categorie:

Cinema,

Immagini,

Parole |

Pubblicato lunedì 28 Dicembre 2020 alle 21:08 da

Francesco

Qualche settimana fa, nottetempo, ho visto con interesse Senza tetto né legge, un film francese del 1985. Non mi è risultato chiaro l’intento della regista, Agnès Varda, e ne ho ricavato delle impressioni contrastanti. All’inizio v’è il ritrovamento di un corpo, quello della protagonista, Mona Bergeron, e da qui la narrazione si avvale dell’analessi per ripercorrere i momenti che hanno portato la ragazza a morire assiderata in mezzo a un’anonima campagna d’oltralpe.

Prima di scegliere il vagabondaggio, Mona era una segretaria e pare che conducesse una vita borghese. Donna giovane e ancora piacente benché appaia già provata dall’esperienza in strada, costei finisce per interagire con persone piuttosto diverse tra loro per estrazione sociale e culturale, ma a me pare che lei si trovi sempre equidistante da tutti. Buona parte del film si vota alla descrizione di queste relazioni sociali, come se passasse in rassegna un’umanità in antitesi con Mona e tutto ciò avviene sullo sfondo d’un grigiore bucolico.

Questa Bergeron non mi piace perché mi pare fine a se stessa, indolente, apatica, edonista all’uopo e opportunista; priva di una tensione spirituale e manchevole di moti introspettivi: secondo me si tratta di una protagonista anonima come il luogo in cui ella muore e non so se tutto ciò sia voluto o meno. A mio avviso è come se la sceneggiatura di questa pellicola fosse un racconto di Kerouac scritto male e finito peggio, ma forse io non riesco a coglierne il messaggio. Non so se il film vada inteso come una contestazione alla vita ordinaria e alle sue alienanti implicazioni, ma qualora fosse questo lo scopo, non trovo nelle avventure di Mona una ricerca di libertà ed esse mi paiono il semplice prosieguo della suddetta ordinarietà per vie traverse. Può anche darsi che l’opera sia più esistenzialista di quanto io percepisca e quindi prescinde da una profonda caratterizzazione della protagonista proprio perché vuole mettere in luce quel cul de sac che è il percorso d’ogni essere umano. Sospendo il giudizio su questo lungometraggio perché mi rendo conto dei miei limiti interpretativi e non insisto oltre, ma sono contento che adesso risieda nel mio bagaglio di spettatore.

Categorie:

Cinema,

Immagini,

Parole |