In questo secolo in cui la vita umana viaggia sempre più speditamente la solitudine spesso è stigmatizzata e temuta. L’ho già scritto in passato e lo ripeto nuovamente: la solitudine può essere la più sadica delle carnefici o la migliore precettrice che un individuo possa incontrare lungo la sua esistenza. La mia sensibilità continua ad affinarsi grazie a un isolamento prolungato che è inframezzato da momenti aleatori di socialità. Non ho mai avuto legami affettivi e di conseguenza non ho subito le cattive influenze delle delusioni giovanili. I miei sentimenti sono vergini come la mia sessualità e devo la loro autenticità alla mancanza di risentimento che spesso alberga nei cuori dei miei simili. A questo punto della mia giovane vita inizio ad avvertire un profondo senso di distacco da tutte quelle passioni che non ho mai provato. È come se camminassi tranquillamente in mezzo a una folla che corre e scalcia per accaparrarsi un pezzo di carne e qualche sentimento artificiale con il quale condire un po’ il pasto dell’egoismo. Non mi appartiene la fame di sesso dei miei coetanei, non mi appartengono le infatuazioni, non mi appartiene la debolezza della carne e non mi appartengono i sentimenti costruiti a tavolino. L’autocontrollo e la volontà di osservare il mondo da un’ottica imparziale ripagano tutte le rinunce e gli sforzi con i quali tento di migliorare me stesso. La mia mente atea non si nutre di principi religiosi e rigetta qualsiasi consolazione oppiacea, il mio corpo caucasico gode di salute e compie fatiche salubri. A volte mi sento combattuto, ma mediamente riesco a gioire del vuoto sul quale cammino e spero di continuare a procedere in salita fino al giorno della mia estinzione.

Ieri pomeriggio ho completato la lettura de “La Quarta Via” di Ouspensky e ho iniziato a leggere le prime pagine di una celebre opera di Immanuel Kant: “Critica della Ragion Pura”. Penso che nei libri non si trovino risposte, ma credo che alcuni testi offrano dei mezzi intellettuali per affinare la propria capacità di migliorarsi. Leggo sempre a voce a alta e ogni tanto mi capita di ripetere due volte la lettura di certi paragrafi: la prima volta seguo il suono delle parole e non bado al loro significato, la seconda volta pongo più attenzione a ciò che si trova davanti ai miei occhi e lascio perdere i piaceri dell’eufonia. Le parole mi sembrano ordigni inefficaci per abbattere i muri dell’incomprensione e credo che siano condannate perennemente a vestire i panni di un intermediario confusionario e poco lungimirante. Le frasi talvolta sfuggono al proprio controllo perché chi le riceve può rivestirle di un significato diverso da quello originario. Lo stato d’animo può sequestrare una parola e costringerla ad assumere un significato che può innescare una reazione a catena sulla base di una interpretazione influenzata dall’umore e in più la soggettività si trova sempre dietro l’angolo a fare il palo per giustificare ogni chiave di lettura errata. Nel mio immaginario le parole assomigliano a venti incontrollabili che di tanto in tanto riescono casualmente a trasportare nel posto giusto le traduzioni verbali della propria personalità. Credo che occorra acquisire molto controllo sulla propria lingua madre per prevenire e arginare i difetti di esposizione che talvolta sono legati a una forma troppo grezza o artificiosa. Forse l’amore è anche una forma di devozione verso il modo di esprimerlo nel proprio linguaggio e nella fattispecie mi riferisco al linguaggio orale. L’intonazione, la pronuncia, l’inflessione: questi elementi fonici si sommano alle impressioni fisiognomiche e inconsciamente producono antipatie e simpatie.

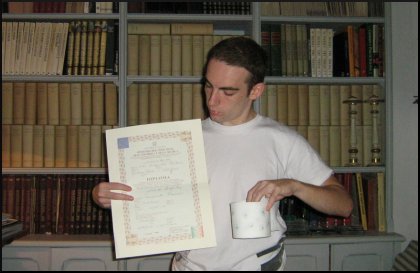

Il mio diploma e un rotolo di carta igienica sono equivalenti. Forse la carta igienica ha il pregio di essere più soffice e maggiormente indicata per pulirsi il culo, ma sotto ogni altro aspetto non differisce in nulla dal titolo di studio che ho conseguito senza merito.